BARMER-Pflegereport 2023 am 05.12.2023 in Berlin vorgestelltDer jährlich veröffentlichte BARMER-Pflegebericht bewertet die aktuelle Pflegepolitik und erfasst die Situation der Pflege. Für den Bericht werteten Prof. Heinz Rothgang und Dr. Rolf Müller (beide SOCIUM) Daten aus der Pflege- und Kassenstatistik sowie der BARMER umfassend aus. Darüber hinaus setzen die Autoren einen thematischen Schwerpunkt, welcher in diesem Jahr auf der Situation Pflegebedürftiger im Krankenhaus liegt.

Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag werden nicht umgesetzt

Die zentralen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung und zur Finanzierung der Pflege wurden bisher nicht umgesetzt. Dies betrifft unter anderem die Steuerfinanzierung versicherungsfremder Leistungen wie die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige, die Herausnahme der Ausbildungskosten aus den Eigenanteilen in der Heimpflege und die Umfinanzierung der medizinischen Behandlungspflege in Heimen. Angesichts der derzeitigen Finanzsituation und deren Bewertung durch die Bundesregierung ist es unwahrscheinlich, dass diese Vorhaben in der aktuellen Legislaturperiode noch verwirklicht werden.

Eine Tariftreueregelung soll den Pflegeberuf attraktiver machen. Nach dieser müssen Pflegeeinrichtungen ohne Tarifvertrag einen solchen einführen, oder ein regional übliches Entlohnungsniveau für Pflegekräfte sicherstellen. Der überwiegende Teil der bislang nicht gebundenen Einrichtungen hat sich für die zweite Option entschieden. Es wurden daher nicht deutlich mehr Tarifverträge eingeführt, die Entgelte stiegen in vielen Einrichtungen aber um bis zu 30 Prozent, was sich wiederum in den Preisen für Pflegeleistungen niederschlägt. Das zentrale Gesetzesvorhaben dieser Legislaturperiode im Bereich der Langzeitpflege ist das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz. Die darin vorgenommenen Anpassungen sind allerdings unzureichend: in der häuslichen Pflege erfährt das Pflegegeld inflationsbedingt weiterhin einen Realwertverlust, während Eigenanteile in der stationären Pflege steigen. Das Ziel, diese Eigenanteile zu begrenzen wird damit verfehlt.

Pflegebedürftige machen rund ein Viertel der Patient:innen in Krankenhäusern aus

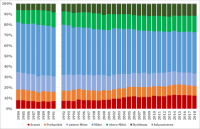

Mit zunehmendem Alter werden nicht nur eine Pflegebedürftigkeit, sondern auch ein Krankenhausaufenthalt wahrscheinlicher und oft wird erst durch eine Krankenhausaufnahme eine Pflegebedürftigkeit festgestellt. Die Zahl der Personen, die Monat einer Krankenhausaufnahme pflegebedürftig geworden sind, lag in den Jahren 2017 bis 2022 jährlich relativ konstant zwischen 260.000 und 276.000. Die Zahl der Krankenhausfälle von bereits Pflegebedürftigen ist in diesem Zeitraum hingegen deutlich gestiegen – von 2,71 Millionen auf 3,45 Millionen. Insgesamt machen Pflegebedürftige rund ein Viertel der Patient:innen in Krankenhäusern aus.

Jährlich über eine Million potenziell vermeidbare Krankenhausfälle durch Pflegebedürftige

Über eine Million Krankenhausaufenthalte von Pflegebedürftigen können als potentiell vermeidbar angesehen werden. Dazu gehören insbesondere Krankenhausaufnahmen wegen Diabetes mellitus, Typ 2, Volumenmangel, Herzinsuffizienz, sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit und sonstige Krankheiten des Harnsystems. Neben der pflegerischen und medizinischen Versorgung könnten hier auch die Mitwirkung der Pflegebedürftigen sowie das individuelle Gesundheitsverhalten eine Rolle spielen.

Plötzlich Pflegebedürftig – was kommt nach dem Krankenhaus?

Wenn ein Pflegebedarf im Krankenhaus festgestellt wird, ist dieser häufig mit relativ plötzlich auftretenden, schwerwiegenden Erkrankungen wie Krebs oder Schlaganfall verbunden und die Pflegegrade sind dann meist höher als in anderen Situationen, in denen eine Pflegebedürftigkeit festgestellt wird. An den Krankenhausaufenthalt schließt in diesen Fällen die Frage nach der weiteren Versorgung an, auf die das häusliche Umfeld oft nicht vorbereitet ist. Mehr als die Hälfte (53,5 Prozent) der Personen, bei denen im Zuge ihres Krankenhausaufenthaltes eine Pflegebedürftigkeit festgestellt wird, wird nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ausschließlich informell gepflegt – d.h. ohne Leistungen von ambulanten Pflegediensten, Versorgung in Pflegeeinrichtungen. 39,8 Prozent beziehen Pflegesachleistung und 6,4 Prozent ziehen in Pflegeheime. Zudem nutzt jede siebte Person (14,2 Prozent) Kurzzeitpflege. Von diesen wird einen Monat später die Hälfte noch vollstationär versorgt. Die Kurzzeitpflege nimmt hier eine Überbrückungsfunktion ein, bis die adäquate Versorgung organisiert ist.

Veränderungen auch für schon Pflegebedürftige

Für Menschen, die bereits pflegebedürftig sind, ist nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines Krankenhausaufenthaltes überhaut, sondern auch die eines potenziell vermeidbaren höher als für Menschen ohne Pflegebedarf. Vielfach erhöht sich nach dem Krankenhausaufenthalt der Pflegegrad. Dadurch können Angehörige auch hier vor der Frage nach einem veränderten Versorgungsbedarf stehen. Schon im Monat der Krankenhausentlassung nehmen 5,6 Prozent der bislang informell versorgten Pflegebedürftigen einen Pflegedienst in Anspruch und 2,7 Prozent ziehen in ein Pflegeheim. Von den Pflegebedürftigen, die bislang durch Pflegedienste versorgt werden, ziehen sogar 8,1 Prozent schon im Entlassungsmonat in ein Pflegeheim um. Von den bisherigen Nutzern der Pflegedienste nutzen 15,7 Prozent direkt nach der Entlassung auch die Kurzzeitpflege, welche auch bei diesen Pflegebedürftigen sehr häufig als Überbrückung in die vollstationäre Dauerpflege genutzt wird.

Krankenhausaufenthalte sind für Pflegebedürftige deutlich länger

Notwendige Suchprozesse können die Entlassungen aus dem Krankenhaus verzögern, dabei liegt es im Interesse der Krankenhäuser, Krankenkassen und Pflegebedürftigen den Krankenhausaufenthalt so kurz wie möglich zu halten. Ein Entlassungsmanagement der Krankenhäuser soll zwar bei dem Übergang helfen, scheitert aber häufig schlichtweg an zu wenigen Plätzen in den Pflegeeinrichtungen und beginnt teilweise zu spät und zu unkoordiniert. Patient:innen mit einem neu festgestellten Pflegebedarf sind im Durchschnitt dreieinhalb Tage und durch ambulante Pflegedienste versorgte Pflegebedürftige sind im Durchschnitt bis zu zweieinhalb Tage länger im Krankenhaus als nicht pflegebedürftige Personen. Dies kann sowohl an einem schwereren Krankheitsverlauf als auch an einer notwenigen Überbrückungszeit liegen. Da eine anschließende Nutzung der Kurzzeitpflege die Krankenhausdauer durchschnittlich um weitere sechs Tage verlängert, deutet vieles auf einen längeren Suchprozess für die adäquate pflegerische Versorgung hin.

Download:

BARMER Pflegereport 2023

Statement von Prof. Rothgang anlässlich der Pressekonferenz

Folienvortrag von Prof. Rothgang anlässlich der Pressekonferenz

Kontakt:Prof. Dr. Heinz RothgangSOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik

Mary-Somerville-Straße 3

28359 Bremen

Tel.: +49 421 218-58557

E-Mail:

rothgang@uni-bremen.deDr. rer. pol. Rolf MüllerSOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik

Mary-Somerville-Straße 3

28359 Bremen

Tel.: +49 421 218-58554

E-Mail:

rmint@uni-bremen.de